文字とは何か?──最古の文字とは?(6)

甲骨文の中の表音文字(借字)

文字体系が整う最も重要な条件は表音機能を具えることでした。前回取りあげたわが国の文字体系も、表音専用の文字である平仮名と片仮名が発明されることによって、ようやく土台が完成したわけで、このことを裏付けています。では甲骨文の場合はどうなのでしょう? 甲骨文は象形文字ばかりでできていますから、全て表意文字であろうと、誰もがそのような見当をつけるわけですが、しかし象形文字であるが故に死角になっていることもあるのです。それは一見表意文字ばかりに見える象形文字の中に、表意文字ではないものも混じっていることです。甲骨文の用例を見ながら話しを進めていくことにします。

現在「甲骨文」という名称が定着していますが、当初は様々な呼び方がされていました。契文・殷契・書契・貞卜文字・貞卜文・卜辞・殷墟文字・亀版文・骨刻文・亀甲獣骨文字などです。随分まちまちの呼び方をしていたものです。探せばまだあるかも知れません。しかし文字の名称が不統一のままでは学問として不便です。それでこの中の「亀甲獣骨文字」を略した「甲骨文」に統一されるようになっていったわけです。それと別に「卜辞」という呼び方をすることがあります。「占った言葉」という意味です。「甲骨文」という名称は媒体に注目した呼び名、「卜辞」の方は文字で記された内容に注目した呼び名です。甲骨文が何を記したものであるかという意味でいえば、「卜辞」の一言で言い表わしていますから、捨てがたいものがあります。この講義でも場合によっては適宜「卜辞」を使うことにします。

卜辞を読んでみる

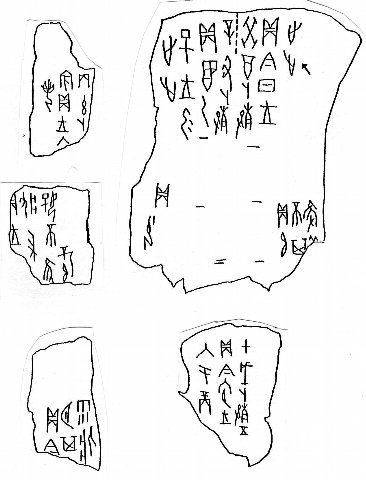

さて占いの内容を記録した卜辞にはどのようなことが書かれていたのでしょう? 少しだけ例を見ていただきながら、卜辞の世界の一端に触れていただくことにします。

(注)(1)は右上の甲骨片の上部右の文。

(2)は同片上部中心の点線から左。

(3)は同片下の右側の文。(4)右下の甲骨片。

(5)左上の甲骨片。(6)左中の甲骨片。(7)左下の甲骨片。

これをすらすら読める人はそう多くはいないと思いますので、普通の文字に直して進めていくことにします。この普通の文字に直すことを専門家の間では「釈文」と呼んでいます。

(1)癸酉卜㱿貞、今日王歩。(癸酉卜して㱿[なん]貞ふ、今日王歩せんか。) 㱿は合成字[南殳]。

(2)辛丑卜㱿貞、翌乙巳王勿歩。(辛丑卜して㱿貞ふ、翌乙巳 王歩すること勿らんか。)㱿は合成字[南殳]。

(3)貞、𠂤不其隻羌。(貞ふ、師は其れ羌を獲ざらんか。) 𠂤は「師」の左側の字形。

(4)甲戌卜㱿貞、今六月王入于商。(甲戌卜して㱿貞ふ、今六月 王商に入らんか。)㱿は合成字[南殳]。

(5)丙午卜賓貞、王入、若。(丙午卜して賓貞ふ、王の入るに、諾せんか。)

(6)貞、王疒、帚好不隹孽。(貞ふ、王の疒[なや]めるは、婦好 隹れ孽[わざはひ]するならざるか。)

(7)貞、今夕其雨疾。(貞ふ、今夕其れ雨ふるか疾あるか。)[H12671]

卜辞には一種の文体がありますので、それを意識して頂くと私の述べようとすることも理解しやすいと思います。まず「癸酉」や「辛丑」のような十干十二支を記しています。これは日にちを記したもので、「甲乙丙丁戊己庚辛壬癸」と「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」とを組み合わせて六十の組み合わせができます。六十日で一巡するわけです。次に占いをする人の名前が記されます。専門的には貞人と呼びます。ここに見える㱿や賓は何度も登場する人たちです。ついで神意を問う意味の「貞」を記した後、占う内容を記すというものです。これが最も簡単な形で専門的にはこれを「命亀の辞」と呼んでいます。もっと詳しく記されている場合もあって、その後に吉凶を判断する語句が記されることがあります。これを「繇辞[ようじ]」と呼んでいます。また時にはその判断の結果が、その後の事実と一致したことを記している場合もあります。これを「験辞[けんじ]」と呼んでいます。こうした記事の長短が多少あっても、記される順序が違うことはほとんどありません。このことから儀礼言語として一定の形式があったことが分かります。こうした言語を直ぐに文字言語と考えてしまうのは、このような特殊な場での特殊な言語を想定しないからではないでしょうか? 無文字文化では、文字を使わなくてもこうした言語を持っているのが一般的であることは、第四回の「表音文字と文字体系」で河野六郎氏と西田龍雄氏とによる『文字贔屓』を引用しながら述べておきましたので、思い出して頂きたいと思います。ではここに表示した卜辞の内容を簡単に説明しておきます。

(1)は、癸酉の日に㱿という貞人が神意を問うています。その内容は、王が儀式を行う所定の場所へ歩しても大丈夫だろうか? ということです。「歩」はいわゆる歩くことを示す文字ですが、ここでは王が公に行なうこととしての「歩」ですから、私的な散歩ではなく、儀礼の一環としての「歩」と思われます。おそらく家来を従えて儀礼の場に向かうものものしい「歩」であっただろうと思われます。王の行動を一々神に問うのは大層なことに思われますが、王は私的な個人としての王という側面と、公的な役割を果たす特殊な存在としての王という二つの側面を持っています。われわれのように近代の個人主義の時代に生きている者からしますと、王を個人としての存在だけで見る傾向になりやすいですが、古代にあっては王はその社会を統轄する大きな存在です。その王の公的行為を問う儀礼が占卜というものであるわけです。したがって儀礼の場では私的な要素は捨象され、公的な存在としての王という立場からその行動の可否を神に問うわけです。簡潔な文体になっているのは、日常的な話し言葉(俗語)ではなく、このような儀礼の場で用いる特別な言葉(雅語)だからです。占卜行為は新石器時代からずっと行なわれてきた儀礼ですから、文字が生まれる以前から占卜の際の決まった表現が伝統的に出来ていたものと思われます。私自身はこれを儀礼言語あるいは祭祀言語と呼びたいところですが、この件についてはまた別の機会に改めて述べることにします。

(2)は、別の辛丑の日に㱿が神意を問うています。この場合は「勿」という否定形で問うているものです。卜辞にはこのように同じことを肯定形で問う場合と否定形で問う場合とがあります。このように左右に並べて対照させるような書き方をしている場合が多いです。

(3)は、師(軍隊)が羌族を捕獲しないだろうか? と問うています。

(4)は、この六月に王が商に入城してもいいだろうか? と問うています。この「商」とは殷のことです。ついでに加えておきますと、殷という名称は殷を滅ぼした周からの蔑称的な呼び名です。そういうことを考えますと「商」と呼ぶべきではないという意見も出て来るのですが、今はそういうことにこだわらず、一般に馴染みのある「殷」という名称を使うことにします。ここでも詳細が省かれていますので、どのような状況でこのようなことを問うているのか不明な点が残りますが、おそらく遠征などから戻る際のものかと思われます。城門には悪霊・邪霊がさまようていると考えられるような時代ですから、万全を期してその是非を問うているのだと解釈していいでしょう。

(5)は、賓という名の貞人になっています。この人物も卜辞によく出てくる一人です。やはりこれも王が入城する際のものかと思われますが、「商」を省略して一層簡潔な文体になっています。そしてこの場合承諾されるかどうかを神にお訊ねするという聞き方です。

(6)は、白川静の釈文に従って「疒」の字を当てておきました。「爿」の形はベッドを示すもので、そこに横たわって脂汗を流しているような姿が描かれていて病気を意味することの多い文字です。しかしこの(6)の場合はそれとは少し異なっています。何やら悩んでいる様子に見えることから「悩む」の意味と解釈したわけですが、詳細は分かりません。ここでは王が苦悩する日々が続いた時のことであろうかと考えて、これを王の妃の一人であった婦好の仕業かどうかを問うていると解釈します。妃はこのようにしばしば悪さをするわけです。また妃のみならず先祖の王や妃もたびたび現実世界に祟りや禍いをもたらします。それで祖王の霊を慰め鎮めるために、儀礼を行ない動物の犠牲を用いる、というようなことを繰り返しているのです。ここでは詳しく述べませんが、そのような時代であることを知っておいていただければ、文字の生まれた社会がどのようなものであったかを理解する上で、重要な情報をもって頂いたことになります。

(7)「今夕」つまり今夜雨が降るのかあるいは何か病むところがあるのか、を問うているものです。

七つの卜辞を一通り見てきましたが、ここで注目したいのは、このような短い言語表現の中にいわゆる表意文字でないものが混じっていることです。具体的に取りあげていきます。

表音のための借字

(2)では勿、(3)(6)では不・隹、(4)では今・于、(7)では今・其です。そのうち打消しの意の語は「勿」と「不」。いわゆる助字は「隹」「于」」「其」、時間を示す語は「今」です。打消し・助字・時間。これらは具体的な形はありませんが、それを表わす言葉はあります。それを表わす言葉というのは言うまでもなく口から発せられるわけですが、形のないものをどのようにして表わすことができるのか? 不思議という他はありません。ここで日本語ならどうしていたかを思い出して頂きたいのです。

日本語を記す場合、初期は漢字を使って何とか表わそうとしていました。しかしどうしても表現しきれませんでした。漢字を用いるのですが、漢字と漢字との間を言葉で埋めていかなければなりませんでした。漢字を用いて日本語を記すには漢字と漢字との間を埋めないと日本語の表記としては十分な形にはなりません。そこで漢字の音を借りて日本語を記すという方法を用いざるをえなかったということでした。いわゆる借字です。日本語の音を表記するのに漢字を借りるわけですから、これを仮名と呼びました。この場合の「名」は文字という意味です。いわゆる表音のための文字です。最初は漢字の形のまま仮名として使っていたのですが、見た目がややこしい。そこで文字の大きさを小さくするなどしてそれなりの工夫がなされていました。しかし漢字の形をした仮名では見た目がまだまだややこしい。そこで後に字形を極端に略体化した字形を使うようになりました。こうすれば略体化した仮名でもって日本語の音をすべて表わすことが可能になります。『古今和歌集』などは漢字を用いている箇所はほんのわずかで、ほとんどはこの略体化された仮名が用いられています。語の音を示すために別の文字を借りてくる。いわゆる借字の方法です。後に後漢の許慎はこれを仮借と呼んだことはご承知の通りです。こうして既成の文字で表わしえない語は文字を借りてきて語を示すのです。日本語を表記するシステムはこのようにして出来上がりました。書記システムの完成、文字体系の完成です。

甲骨文の場合もこれと同じ方法が採られているわけです。象形の表意文字では表わしえない語は、文字を借りてきて語を示すのです。ここで、そのような借字によって記された語を一通り見てみることにしましょう。以下、白川文字学の字源説に従って進めることにします。

【方位を示す語】

東=ふくろの象形字。

西=荒目の籠の形。

南=釣鐘形式の楽器(銅鼓)の象形。

北=二人相背く形に従い、もと背を意味する字。

【否定詞】

不=花の萼柎[がくふ]の形。

弗=木二三本を束ね縄でまきつけた形。

勿=弓に呪飾を付けた形。弾弦の象を示す。

【代名詞】

余=把手のある細い手術刀。

我=鋸刃の刃物の形。

之=足あとの形。

【時間】

今=壺などの蓋栓の形。

昔=うす切りの肉片と日に従う。

【助字】

于=曲がった形を作るためのそえ木の形。

隹=鳥の形。

其=籾殻を選り分ける箕の形。

これらの借字によって示された語はおそらく口頭言語の世界では同音の語として常に意識されていたと思われます。ですから借りてくる字形を見ればその語を連想するということは容易なことだったと思われます。口頭言語だけの世界だったからこそそうだったのではないでしょうか?

甲骨文は亀の甲や牛の骨に文字を刻ったところから付けられた名前ですが、実際に刻るのには時間がかかります。ですから卜いをすると同時にそれを記録するというのは容易ではなかったのではないかと思います。したがって占卜行為をする人(貞人)とは別にそれを記録した人がいたのではないかと私は考えています。名前を記されることはありませんが、記録に当たる専門の人がいたのではないかと思っているのです。それと言いますのも、書かれた文字の書き手は同じなのに、貞人が異なる場合があるからです。現代のように便利な筆記具があって、すらすらっと書けるような時代ではありません。筆を使っていた形跡は甲骨にも残っていますから、下書きもしたのでしょう。それを後でじっくり刻るという作業をする。このように想像するだけでもいくつかの工程があるわけですから、一人で占いもし記録もするというのでは大変です。そもそも新石器時代の無文字社会からずっと行なってきた占卜という儀礼に、新たに文字を記すことが求められたわけですから、その新しい仕事は別の人が担当すると考えた方が自然でしょう。

さて占卜という儀式の具体的な場所や様子を描いているうちに、どんどん横道に逸れていきはじめました。これはこれで色んな問題を出していくことになりますから面白いのですが、今のテーマとは直接関係がないので先に進むことにしましょう。

ここでご参考までにこれらの借字を許慎はどのように捉えているか、ご紹介しておきましょう。東西南北の方位を示す語に絞らせて頂きます。

許慎の東西南北

「東」については「動くなり、木に従ふ」として「日の木中に在るに従ふ」としています。この場合の「木」は「榑桑、神木なり。日の出づるところなり」として、神木だと言っています。その神木が東方にあり、そこに太陽が昇ってきて照り映えている様子を描いたものだというわけです。いかにも神秘的な意味をもった文字のように思えてきますが、許慎は甲骨文を知らなかったわけですから、知っている範囲で解釈しなければなりませんでした。しかし甲骨文では太陽をこのような形に書くことはありません。左の(1)のように書きます。一方東(2)は橐(袋)の上下を括った形を示しているに過ぎません。金文の東は(3)のように書いていますから、ますます太陽の形から遠ざかります。このように同じ音をもった言葉を示す象形字を借りてきて方位として「東」の意に用いるわけです。

「西」については「鳥、巣上に在るなり。象形。日、西方に在りて、鳥西す。故に因りて以て東西の西と為す」としています。甲骨文の字形には鳥の姿は見えません。篆書の字形(西)(4)でさえも鳥の姿は見えませんが、にもかかわらずあえて鳥の形があることにしておいて説明しているように思われます。これも象形による表意文字ということにしているのです。

「南」については「艸木、南方に至りて、枝任あるなり」というように、南方の草木の枝がしなやかに伸びる意であるとしていますが、甲骨文では篆書の字形「南」*1とは非常に異なり、明らかに楽器を枝に吊り下げた形*2になっています。

「北」については「乖[そむ]くなり。二人相ひ背くに従ふ」としています。これは人が背中合わせになっている形ですから、「背く」の意を表わす説明としてならそれでいいのですが、しかしこのままでは北の意味の説明になっていません。これも音を借りた借字と思われます。

このように方位を示す語は具体物をもたないこともあって、借字という方法によって示します。ただ、中には「南」のように単なる借字ではなく南方の苗族を意味する文字もありますので、単純に割り切れない場合もあります。

以上見てきましたように、借字になっている文字に対しても、許慎は表意文字と見なして説明を加えています。字形が意味を示していない文字をも表意文字だと思いこんでいるために、そこに理屈をつけてしまうのです。許慎は後漢時代において「五経無双」と言われるほどの大学者でしたから、深い学識をもっていました。勢い深遠な哲学的解釈を展開してしまう結果になっています。このように見てきますと、漢字が実際以上に表意文字であるイメージを造り出したのは、この許慎の『説文解字』かも知れません。

中国語の宿命・借字

文字論の観点から文字の研究を進めてきた河野六郎氏の言葉によりますと、「漢字の場合も、エジプト文字の場合も、結局、表音という手段に頼らなければ文字体系が出来なかった。」とあります。文字体系に必要な条件は表音という機能ですが、それは文字というものが言語を記録するために必要な機能でした。ここでいう言語とは、無文字社会における言語ですから言うまでもなく口頭言語です。その条件を甲骨文はいきなり実現したことになります。そんなことはありえないと思っている人は、「常識」の枠組みの中でものごとを考えようとしているのではないでしょうか? その「常識」は正しいでしょうか?

世界の様々な文字を見てみますと、いずれも絵文字あるいは象形文字といわれる段階から出発する点で共通した所があります。しかしその段階では書記システムとしては不十分だったため、表音専用の文字を生み出します。なぜ表音専用の文字が必要なのか? それは口頭で発した言語を記録するために必要だったからです。アルファベットがその最もよく知られたものです。アルファベットも元の字形を遡ると象形文字ですが、原形を留めないほど略体化されています。元の字形の意味を示すために用いるのではなく、もっばら音を表わすために考案されたものですから、むしろ原形を留めない方が紛らわしくないということになります。日本の仮名も表音専用の文字ですから元の字の原形を留めていないので、漢字部分とはっきり区別できてうまく機能しているわけです。しかし甲骨文の場合は絵文字といってもいい象形文字の段階でいきなり表音機能をも持ちました。象形文字の段階で表音機能をもたせるためには、借字という方法で実現するしかありません。ここが世界の文字体系と比較して特異なところです。それで表音文字なのに表意文字と思われてしまうという現象が続いてきているわけです。このような現象は現在の中国語でも見られることですし、これはこれで楽しめる要素もあるわけですが、しかしこれは、中国語という言語がもっている宿命のようなものではないかと私は思います。中国語の宿命は中国語自身の中にあります。次はこの問題について述べていくことにします。

→ 007雅語の普遍性と中国語【甲骨文の誕生007】

http://mojidouji.hatenablog.com/entry/20111221/1324468289